11/8 木桶仕込み醤油勉強会(料理人限定)

木桶醤油の特徴と活用方法を解説します

木桶仕込み醤油とは?

木桶で仕込まれた醤油です。昔は「醤油」「味噌」「酢」「みりん」「酒」などの基礎調味料は木桶でつくられていましたが、製造現場の工業化が進み、現在では木桶仕込み醤油の流通量は全体の1%ほどに減少しています。

ただ、若手の醸造家を中心に木桶仕込みへの再興が進み、海外からのオーガニック醤油、グルテンフリー醤油に加えて「KIOKE SHOYU」としての引き合いが強まっています。また、人気ラーメン店で複数の木桶醤油をブレンドするなど飲食店からの注目の高まりも感じています。

木桶仕込み醤油の特徴

クラフトビールを連想いただくと分かりやすいと思います。大手メーカーの万人受けする味わいに対して、個性的な味わいを表現する地方の醸造所があるように、木桶醤油は地域性やつくり手の目指したい味わいが表れます。

木桶は寿命は100年~150年といわれ、醤油づくりの主人公である微生物が、その蔵元特有の生態系をつくりあげています。

桶も生きている

木桶に使われることの多い杉の木材。その表面を拡大すると無数の小さな穴があり、発酵の主人公である微生物が住み着いています。そして、わずかに空気を通したり水分をため込んだりと、日々表情を変える姿は桶が呼吸をしていると表現されるほどです。

その蔵元だけの生態系

そこに住み着く微生物は、その蔵元特有の生態系をつくります。研究機関に持ち込むと、新種の微生物であることもしばしば。百年を超える歴史の積み重ね。その蔵元にしか出せない味の理由がここにあります。

時間がつくる味

桶仕込みの多くは春夏秋冬の温度変化に応じて発酵をする天然醸造。最低でも一年、長いものだと三年の時間を要します。時間がつくりあげる味わい。うま味成分のグルタミン酸の量が多くなるとの研究結果もあります。

伝統的な調味料の喪失

江戸時代までは、和食のベースとなる醤油、味噌、酢、味醂、酒などの基礎調味料は「木桶」でつくられていましたが、費用対効果が合わないという理由で減少の一途をたどり、醤油業界の例では全体の1%以下まで落ち込んでいます。

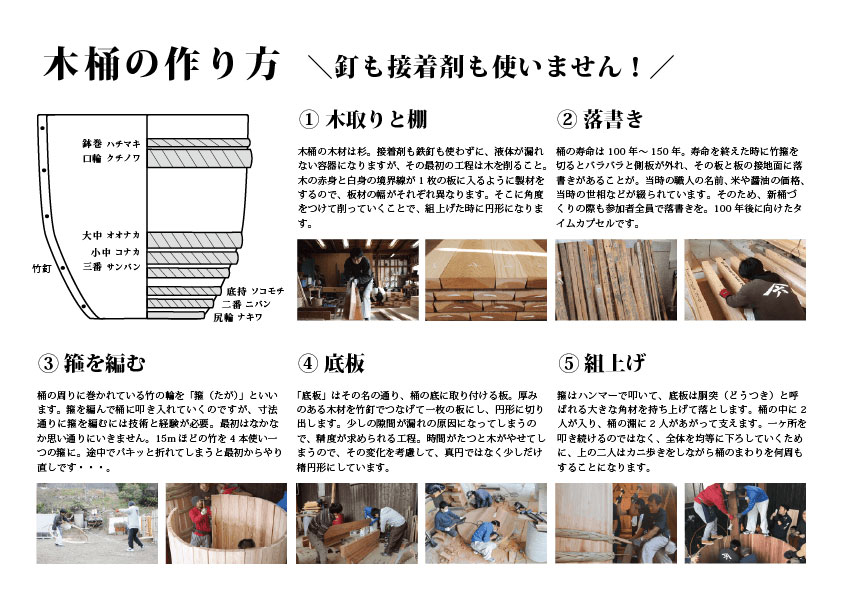

木桶の技術がなくなろうとしています

現在使われている木桶の多くは戦前に作られたものです。新桶がほとんどつくられない時期が続いたため、10年ほど前には醸造用の木桶を製造する桶屋さんも残すところ1社のみという状況でした。近年、木桶仕込みが見直され、注目の高まりとともに木桶仕込みを復活させる蔵元や木桶職人が増えつつあります。

木桶職人復活プロジェクト

木桶仕込みを続けるメーカーや関係者が、企業や業界の枠をを越えて集まり、毎年1月に小豆島で新桶づくりをしています。技術を共有して木桶と木桶職人を増やすことを目指しています。2022年1月にも小豆島で開催予定です。

https://s-shoyu.com/kioke-project/pro/

醤油の種類によって相性のよい素材は異なる

醤油の種類によって個性は様々です。当然、あわせておいしい素材は異なると感じています。「修行の時に使っていた醤油は変えにくい…」という声をよく耳にしますが、この機会に醤油を改めて知っていただき、選択肢の幅を広げていただけるとありがたいです。調理全般の醤油を変えることは難しくても、刺身などつけ醤油は比較的お試しやすいと思います。

醤油はワインと同じように捉えることができる

白ワインと赤ワインに相性のよい素材や料理があるように、醤油にも個性に応じて適したペアリングがあります。琥珀色で素材を活かす白醤油から、熟成期間が長くうま味成分に溢れた溜醤油まで、醤油の種類の解説と料理への活用方法を提案します。

醤油の特徴による料理への応用方法

日本料理 一灯(愛知県碧南市)では複数の醤油を使い分けています。長田勇久料理長より、料理人視点からの醤油の違いと料理への応用方法を解説します。

100ml醤油×6種類を事前にお送りします

実際に醤油をお試しいただくために、事前にお送りをさせていただきます。以下の申し込みフォームに送付先の住所をご記入ください。お送りするのは白醤油、淡口醤油、甘口醤油、濃口醤油、再仕込醤油、溜醤油の6種類で上記写真はイメージです。