添加物いじめないで

食品添加物

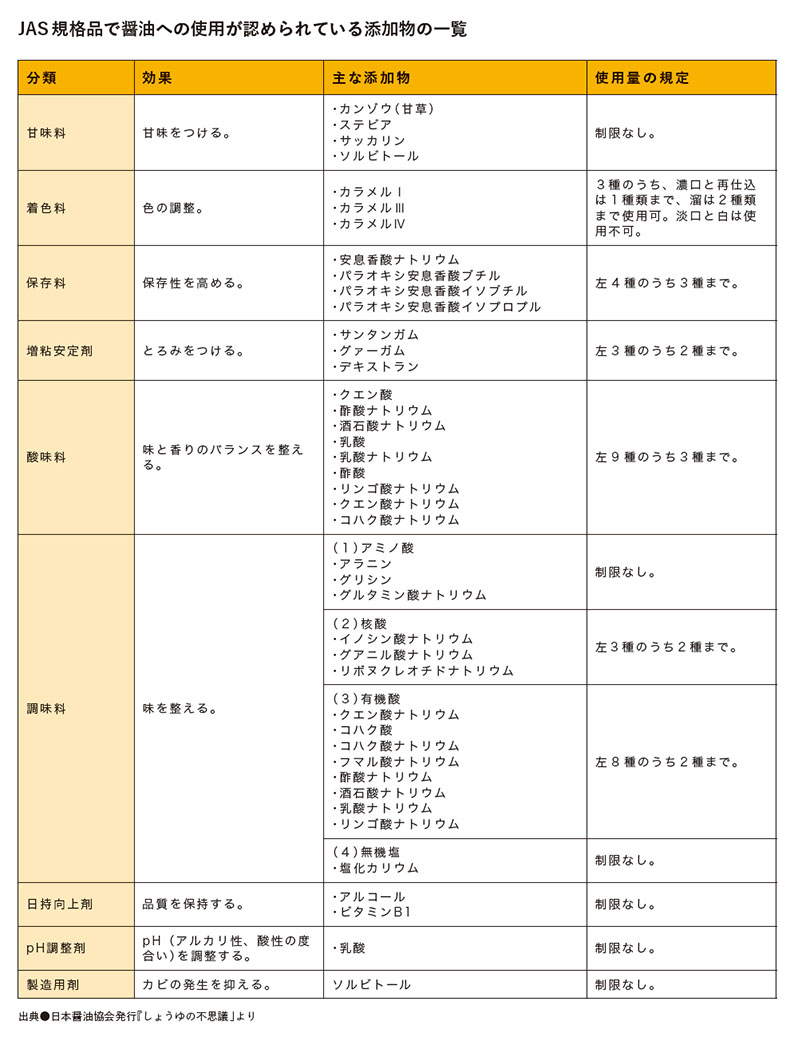

「しょうゆの日本農林規格」で、以下の基準で添加物の使用が認められています。→日本醤油技術センター(規格及び品質表示基準について)

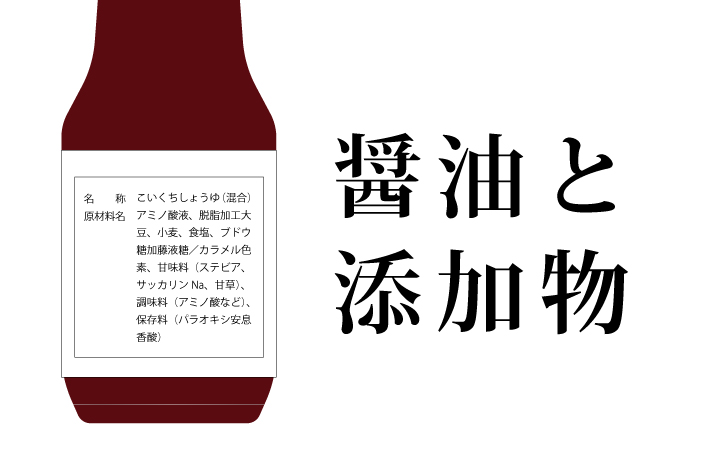

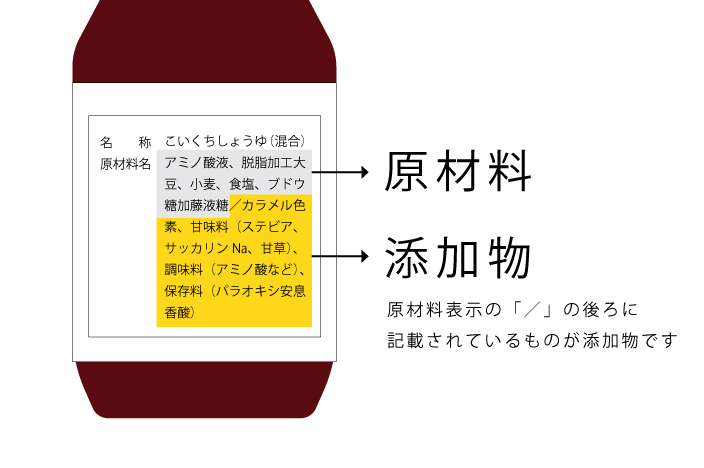

原材料と添加物

商品ラベルでは「/」で原材料と添加物を区切っています。大豆や小麦は原材料として認識しやすいですが、アミノ酸液や砂糖類、アルコールなどは原材料に含まれます。

原材料に定められているもの

添加物リスト(JAS規格で使用を認められているもの)

こいくちしょうゆに使用可能な添加物は以下の通りです。他の種類の醤油では若干の違いがある場合があり、詳しくは日本醤油技術センターのホームページから確認できます。→日本醤油技術センター

・甘味料

甘みをつける

アセスルファムカリウム、カンゾウ抽出物、サッカリンナトリウム、ステビア抽出物及びD-ソルビトール

・着色料

色の調整

カラメル I、カラメルIII 及びカラメルIV のうち 1 種

・保存料

保存性を高める

安息香酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸イソプロピル及びパラ

オキシ安息香酸ブチルのうち3 種以下

・増粘安定剤

とろみをつける

キサンタンガム、グァーガム及びデキストランのうち2 種以下

・酸味料

味と香りのバランスを整える

クエン酸、クエン酸三ナトリウム、コハク酸二ナトリウム、酢酸ナトリウム、L-酒石酸ナトリウム、乳酸、乳酸ナトリウム、氷酢酸及びDL-リンゴ酸ナトリウムのうち3 種以下

・調味料

味を調える

アミノ酸(DL-アラニン、グリシン及びL-グルタミン酸ナトリウム)

核酸(5’-イノシン酸二ナトリウム、5’-グアニル酸二ナトリウム及び5’-リボヌクレオチド二ナトリウムのうち2 種以下)

有機酸(クエン酸三ナトリウム、コハク酸、コハク酸二ナトリウム、酢酸ナトリウム、L-酒石酸ナトリウム、乳酸ナトリウム、フマル酸一ナトリウム及びDL-リンゴ酸ナトリウムのうち2 種以下)

無機塩(塩化カリウム)

・製造用材

D-ソルビトール

・日持向上剤

品質を保持する

アルコール及びチアミンラウリル硫酸塩

・pH調整剤

アルカリ性、酸性の度合いを調整する

乳酸

添加物が入っている=悪い醤油ではない

「添加物が入っている醤油は悪い醤油だ」という表現を目にすることがありますが、一概にはそう言い切れないと思います。

確かに、原料が不足していた時代や、安売り競争が盛んな時代には、とにかく安く効率的に製造する目的で使用されていたことはあると思います。醤油を塩水で薄めて、その補完としてカラメル色素で色を補い、うま味成分を増やすために添加物を使っていたという話も耳にします。

無添加の醤油の販売は簡単

現代の醤油の生産技術の向上はすごいものがあります。安価に「大豆、小麦、食塩」のみの醤油がつくられているので、無添加の醤油を販売しようと思えば、どの醤油メーカーも容易に取り扱うことができるのが実情です。

添加物が入っている醤油をつくるメーカーは、わざわざコストをかけて純粋な醤油に添加物を加えている場合が多いように感じています。

消費者の嗜好に対応するために

繰り返しになりますが、ラベルの表示が「大豆、小麦、食塩」のみの醤油を売ろうと思えば、どの醤油メーカーも容易にできるのが実態です。

ラベルに記載されるスペックよりも、顧客の嗜好に合わせて味を調整するために添加物を使用しているというのが正しい表現のように感じています。

甘みのある醤油が好まれたり、新鮮な魚にたっぷりを醤油が付くようにトロミを付けたり、できる限りの低塩にするために最低限の添加物を使用するなどのケースです。地域の消費者が好む味に調整するために使用するというわけです。

もちろん、全部が全部ではないですけど…

とは言っても、「昔からこうだったから」と惰性で添加物を使い続けている生産者や、とにかくコスト重視で添加物を使っている生産者がいることも事実だと思います。

そのため、添加物が入っているから全部がダメなものとも言えないと思いますし、全面的によいものとも言えないと思います。どのような考えに基づいて使っているかが大切なのですが、これは商品のラベルからは読み取りにくいものなので、その部分では歯がゆさを感じていたりもします。

アルコール(白カビを抑える)

白カビ(産膜酵母)は好塩性の酵母菌の一種でぬか床の表面を覆う白い膜状の物の仲間。体内に入っても無害だが、風味や香りを劣化させてしまいます。

自家醸造や量り売りの時代には日常茶飯事で発生したため、布でこして使っていたそうですが、現代では開栓前のビンの中で発生を防ぐ対策をしています。産膜酵母を抑えるには窒素分(旨味成分)、アルコール分、塩分を多く含む醤油にする必要があります。

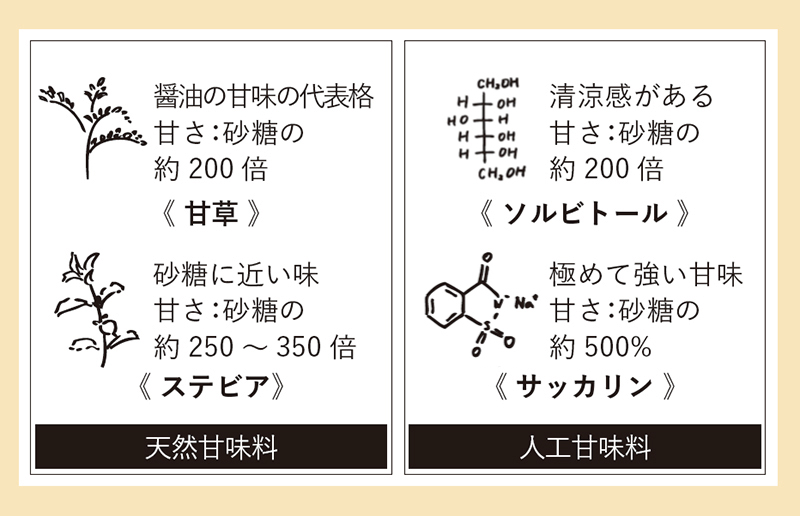

甘味料(甘味を加える)

甘い醤油が好まれる地域では甘味料が使われます。甘さの度合いは地域によって様々。甘味によって塩気をまろやかにしたり、甘味を前面に押し出したり目的によって甘味料を使い分ける。異なる甘味料を混ぜることで、それぞれの地域の顧客が好む甘味に調整しています。

代表的なものは甘草やステビアなどを利用した天然甘味料、サッカリン、ソルビトールなどの人工甘味料があります。

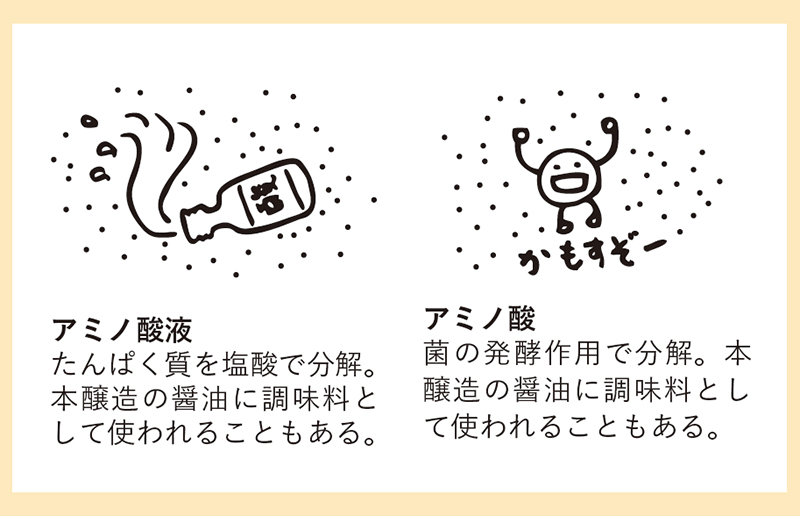

アミノ酸液とアミノ酸(旨味を加える)

アミノ酸液は一言で言うと「旨味成分を凝縮した液体」です。脱脂加工大豆などのたんぱく質を塩酸で分解して炭酸ナトリウムで中和したもので、醤油の製法による分類である「混合」「混合醸造」タイプの醤油で使われます。窒素換算80%の量までの使用が認められていて、甘い醤油を好む地域で好まれる傾向があります。

アミノ酸は「調味料(アミノ酸等)」と表記されることが多く、グルタミン酸ナトリウム等、糖蜜などから菌の発酵作用によってつくられます。

アルコールが入っている醤油は悪いもの?

https://s-shoyu.com/knowledge/0213/

脱脂加工大豆は悪者なのか?

https://s-shoyu.com/knowledge/0208/