醤油の種類

醤油は5種類に分けられます/職人醤油は独自に6つに分類

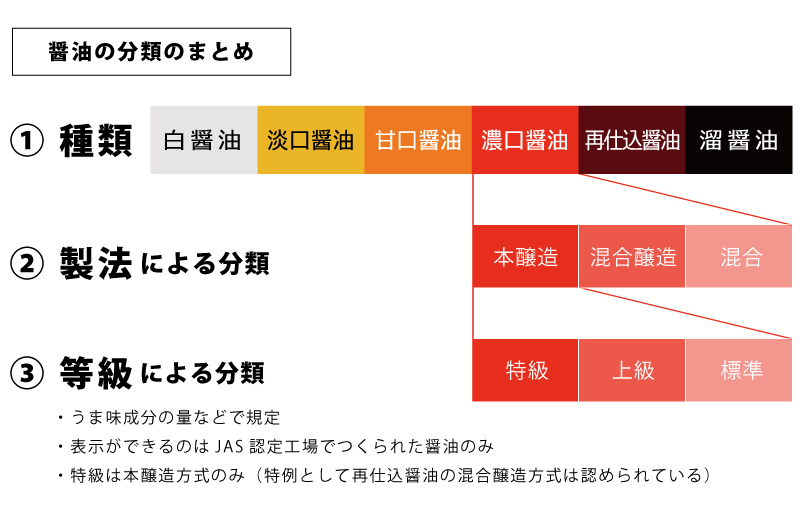

JAS規格では醤油は5つに分類されます。濃口醤油・淡口醤油・再仕込醤油・溜醤油・白醤油です。中でも生産量の約80%を占めるのが濃口醤油で一般的な醤油とされています。

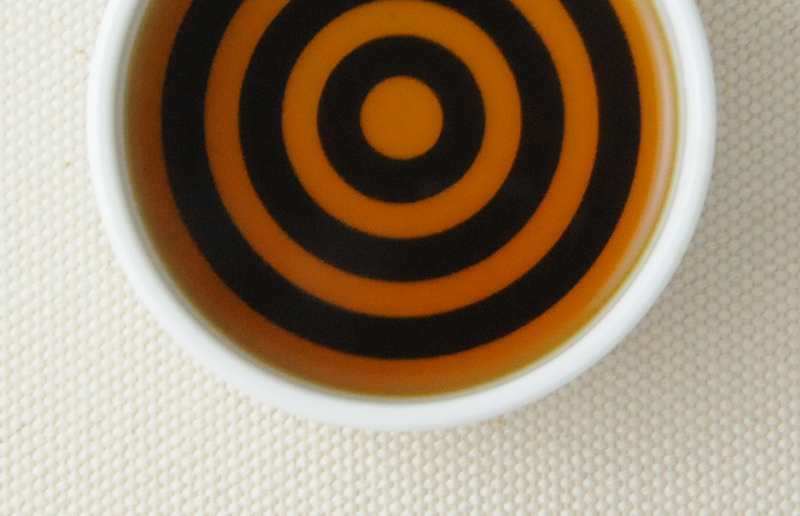

上の写真の6色は、実物の醤油を撮影したものです。種類に応じて淡いのもから濃厚なものがあり、色の濃さは熟成期間に比例しています。白醤油や淡口醤油は熟成期間が短めで、うま味は抑え気味で塩分濃度は高めです。一方の、再仕込醤油や溜醤油は熟成期間が長く、うま味が多く濃厚な味わいが特徴です。

一覧にまとめた資料を用意しています。

醤油の種類や特徴をまとめた資料です。職人醤油のスタッフの間では「説明シート」と呼んでいます。以下にPDFデータで公開もしていますので、醤油の味比べの時などご自由にお使いください。また、セミナーや勉強会などでお使いいただいても結構です。

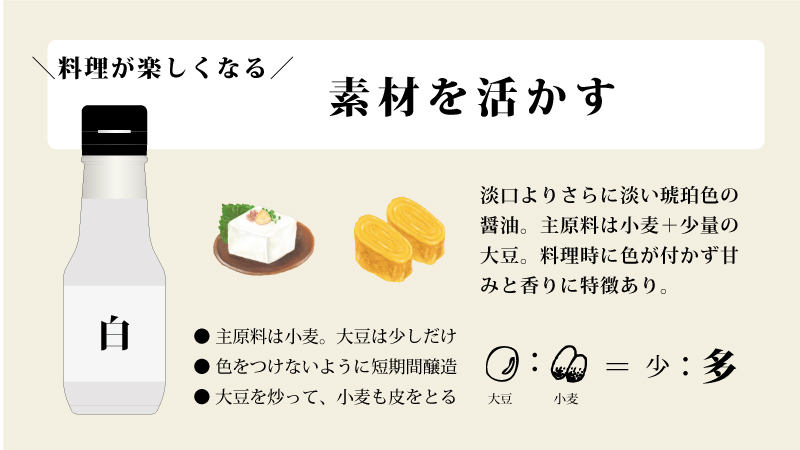

白醤油┃素材を活かす

醤油の中で最も色の淡い琥珀色をした醤油。主原料は小麦で熟成期間は短く、うま味も抑えてあるので素材を活かすための醤油という存在。炊き込みごはんに使うと醤油の色がつかず、お吸い物や茶碗蒸しなども彩り豊かに仕上がります。

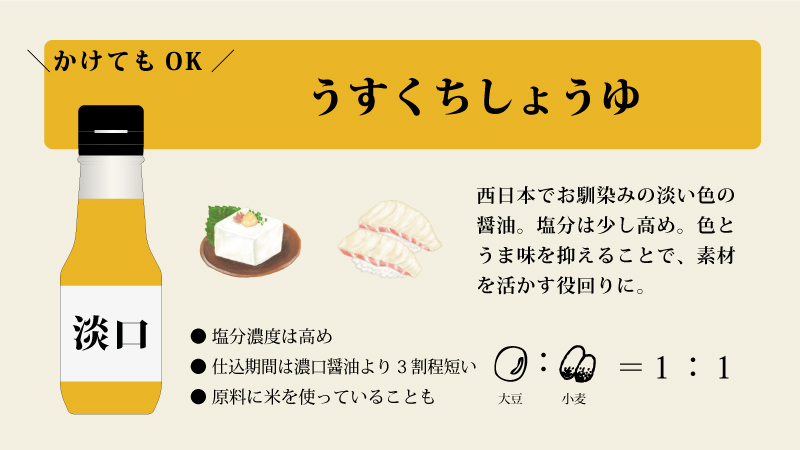

淡口醤油┃うすくちしょうゆ

西日本でお馴染みの淡い色の醤油。煮物やお吸い物など素材の彩りや出汁を活かしたい料理に使われます。淡口醤油が使われている地域では濃口醤油と淡口醤油の2本が家庭にあるケースが多いです。

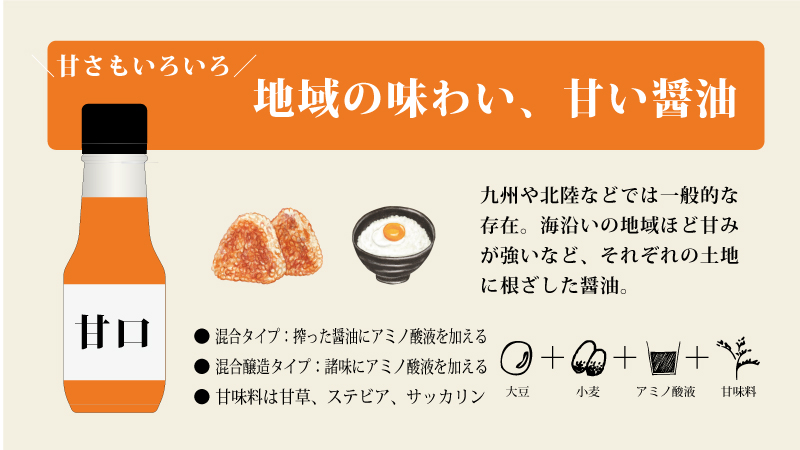

甘口醤油┃地域に根差した甘い醤油

九州や北陸などでは一般的な存在。海沿いの地域ほど甘みが強かったり、それぞれの土地に根差した醤油。地域によって甘さが驚くほど異なる。焼きおにぎりや卵かけご飯は人気が高い。白身の刺身にも。

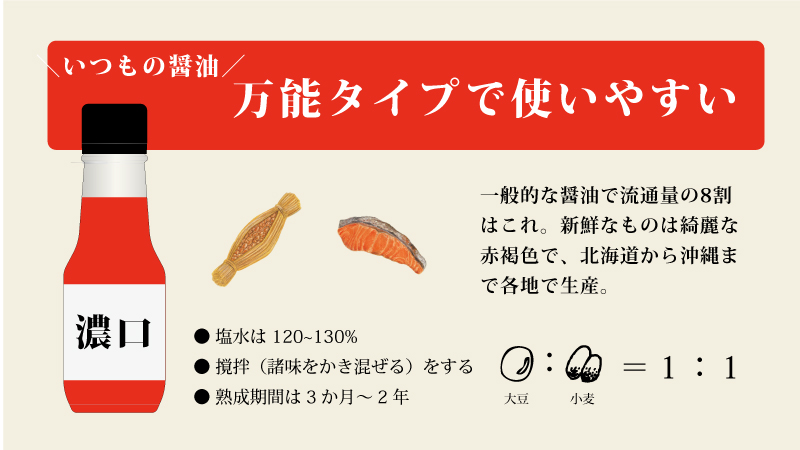

濃口醤油┃全国でつくられている万能タイプ

一般的な醤油です。流通量の8割はこれで東日本ではほとんどが濃口醤油。新鮮なものは綺麗な赤褐色で、北海道から沖縄まで各地で生産されています。万能という言葉がぴったりでつけ醤油から料理用途まで何にでもよくあいます。

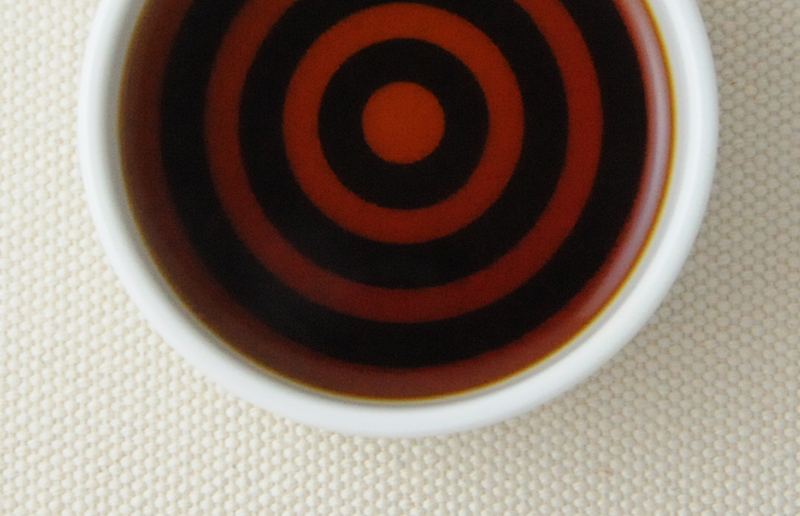

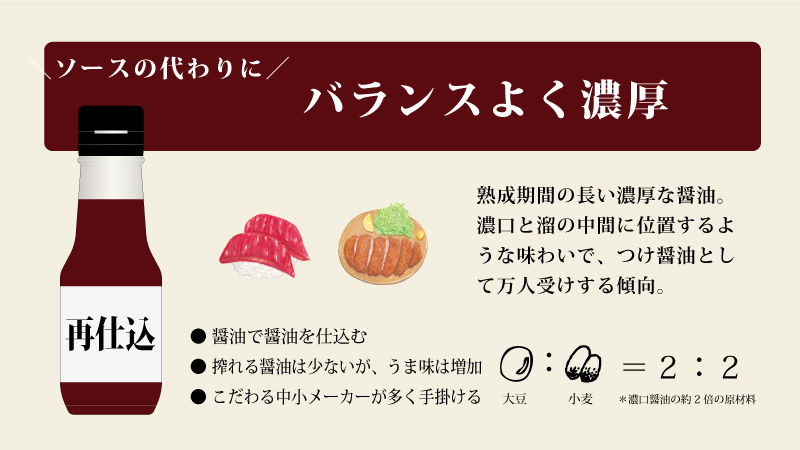

再仕込醤油┃バランスよく濃厚

熟成期間の長い濃厚な醤油。醤油で醤油を仕込む製法で、濃口醤油に比べて2倍の原料と2倍の期間を要します。味と香りのバランスがよく、刺身に合わせる醤油として、まずお試しいただきたい醤油です。

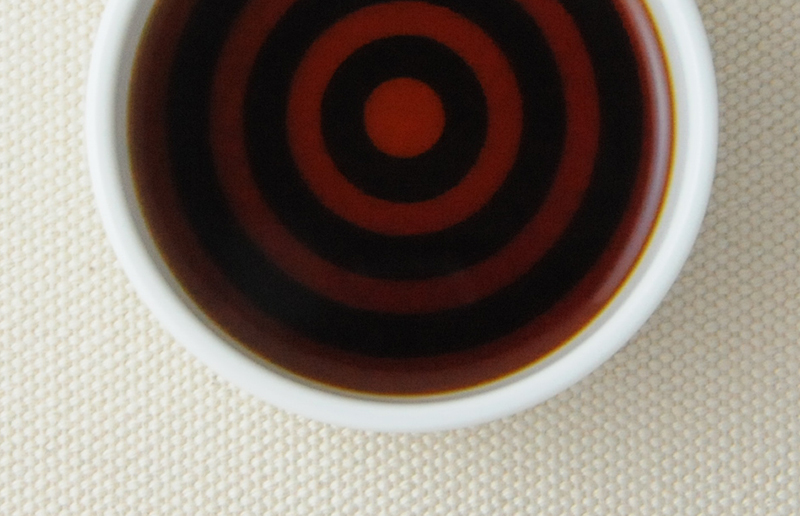

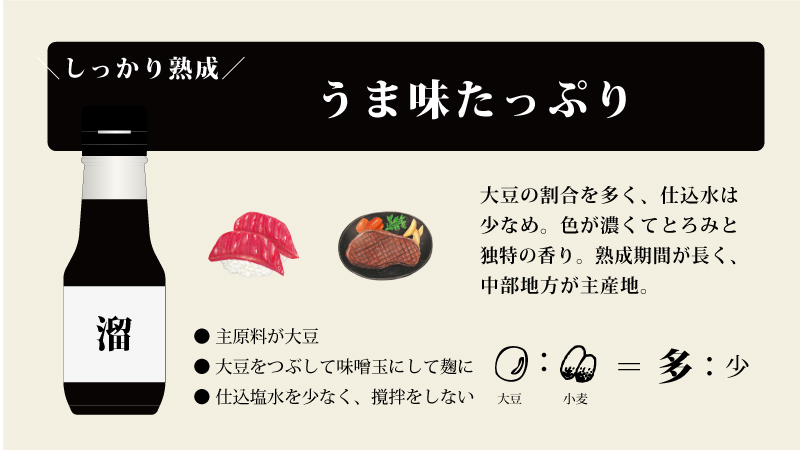

溜醤油┃うま味たっぷり

大豆を主原料に仕込水を少なくすることでうま味を凝縮させた醤油。熟成期間も長くなるので見た目は濃く独特の香りを有することも。うま味成分は醤油の中でもトップクラスなので、そのままつけ醤油としてや照り焼きに使うと綺麗な照りがでると好評。

醤油の定義について

以下に日本醤油技術センターの資料を引用します。醤油の定義の最初の項目に、大豆を使っていることと記されています。大豆に加えて麦や米などを使うことができ、それらをこうじ菌を使って発酵熟成させた清澄な液体調味料と定義されています。そのため大豆を使っていない魚醤などは醤油とよぶことができないというわけです。

(1)大豆(脱脂加工大豆を含む。以下同じ。)若しくは大豆及び麦、米等の穀類(これに小麦グルテンを加えたものを含む。)を蒸煮その他の方法で処理して、こうじ菌を培養したもの又はしょうゆこうじに米を蒸し、若しくは膨化したもの若しくはこれをこうじ菌により糖化したものを加えたものに食塩水又は生揚げ(発酵させ、及び熟成させたもろみを圧搾して得られた状態のままの液体をいう。)を加えたものを発酵させ、及び熟成させて得られた清澄な液体調味料(製造工程においてセルラーゼ等の酵素(たんぱく質分解酵素にあっては、しろしょうゆのたんぱく質を主成分とする物質による混濁を防止する目的で生揚げの加熱処理時に使用されるものに限る。)を補助的に使用したものを含む。)

(2)もろみにアミノ酸液(大豆等の植物性たんぱく質を酸により処理したもの)、酵素分解調味液(大豆等の植物性たんぱく質をたんぱく質分解酵素により処理したもの)又は発酵分解調味液(小麦グルテンを発酵させ、分解したもの)を加えて発酵させ、及び熟成させて得られた清澄な液体調味料

(3)(1)、(2)若しくは生揚げ又はこのうち2つ以上を混合したものにアミノ酸液、酵素分解調味液若しくは発酵分解調味液又はこのうち2つ以上を混合したものを加えたもの

*引用:日本醤油技術センター

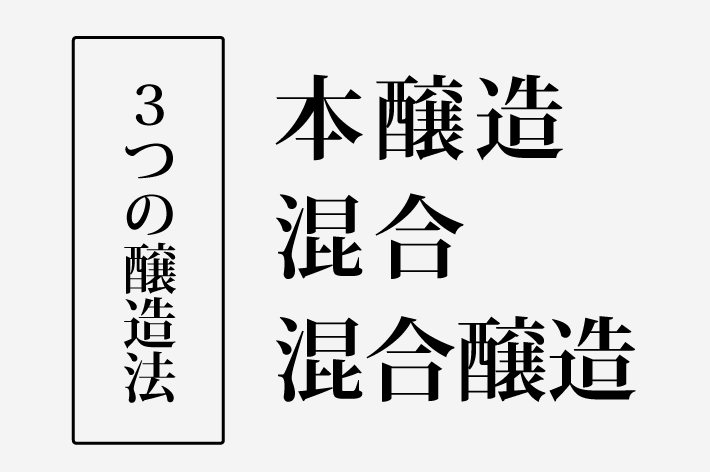

製法による分類

醤油の各種類の中で本醸造、混合醸造、混合の3種類に分類されます。ラベルの原材料などが書かれている部分に、「濃口醤油(本醸造)」「濃口醤油(混合醸造)」「濃口醤油(混合)」のように表示されています。

原材料にアミノ酸液を使うか、またその加えるタイミングなどによる分類で、九州や北陸などの甘みのある醤油は混合、混合醸造のタイプの場合が多いです。

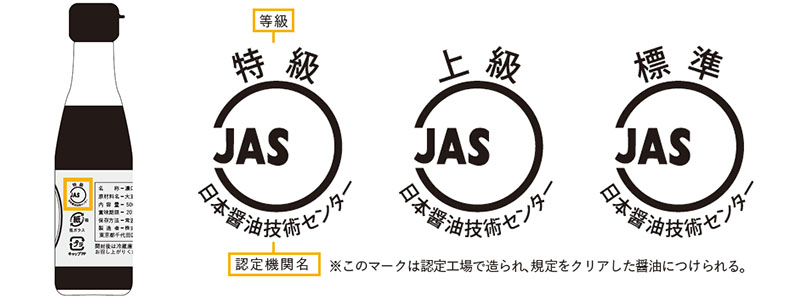

等級による分類

うま味成分の量などに応じて、特級、上級、標準の3種類に分類されます。特級の中でも特にうま味成分が高いものは特選、超特選と表記することができるようになります。ただ、これらの表示はJAS認定工場でつくられた醤油のみに記載が許可されているので、すべての醤油についているわけではありません。

原材料による違い

醤油の主原料は大豆、小麦、塩ですが、中でも大豆の部分で「丸大豆」と「脱脂加工大豆」の表記で分けられることが多いです。

仕込み容器

醤油を搾る前の状態(諸味)を入れておく容器による分類です。熟成発酵の過程を過ごす場所であり、昔ながらの木桶からプラスチック、鉄製など様々です。

減塩醤油

塩分濃度による違いです。淡口(うすくち)醤油と減塩醤油を混同される方がいますが、淡口醤油は塩分濃度で比べると高めの醤油になります。

天然醸造醤油の定義

「JAS法の品質表示基準」では、「天然」や「自然」という用語をラベルに使用することを原則禁止していますが、以下の条件を満たす場合に限り表示を許可しています。

2. 酵素の添加など、「醸造の促進」を行っていない

*セルラーゼなどの酵素を使うと醸造を促進させることができます。

3. 「食品添加物」を使用していない

*食品衛生法で決められた科学的に合成された食品添加物を使用していないこと

手造り醤油の定義

もう一つ表示が厳しく規制されているものがあります。「手造り」「手作り」「手づくり」などです。表示できる条件として以下の規定が定まっています。

2. 麹(こうじ)は麹蓋(こうじぶた)または筵(むしろ)で製麹(せいぎく)し、手入れするものにあっては人手で行われている

3. 諸味(もろみ)の攪拌(かくはん)を手作業で行ったものであること