104|異常気象?

新年あけましておめでとうございます。

今シーズンも例年通り11月から醤油の仕込みが始まりました。

今期も濃口、うすくち、再仕込み、無肥料無農薬、種類は変わらず濃口以外は仕込み量を増やしました。昨年は“原料比変更・汲み水歩合変更・蒸煮大豆カット”という試験をしましたが、特に大きな発見もなく、今回はすべて通常通りに戻しました。

ただ、昔やった比較の再確認で濃口は種麹を桶で変えて仕込みました。それと、塩が変わりました。去年まではシママースという塩でしたが同じ会社の青い海という塩に変わりました。これについてはまた後日。

この時期に、まさかの香りが

さて、話は変わって12月中旬頃、仕込み場で作業しているとこの時期に嗅ぐはずのない香りが。その香りとは酵母の発酵が始まった初期の香りです。これは普通だと早くても4月中旬くらいにならないと嗅ぐことの無い香りで、最初は桶下に漏れている醤油が床に流した水(掃除で)によって薄まり、水はけの悪い場所に滞ってその醤油に酵母が増殖したのかな?と思いました。

そんな事が今まであった訳ではないのですが、諸味は絶対無いからそれ以外だとそんな感じかな‥と、思いつつ、恐る恐る脚立を登って桶を覗くと、まさかの香りの根源は諸味でした。(今年最初に仕込んだ桶のみ)

確認したかったけど、我慢しました

いや、さすがに想定外で動揺しました。いわゆる夏仕込みの早湧きと同じ状況が起こっているという事です。この時期には普通は考えにくい事ですが、昨年11月12月は気温が高く、12月に25度を超えるという信じがたい日もありました。さらに今年は仕込初期の櫂入れを意識的に多くしていたので、それもpH低下を助長したのでしょう。

気付いた時に諸味を混ぜてどんな感じか確認したかったのですが、先ほど書いたように気温が高い状態だったため、今攪拌するのは酵母の増殖を促す事になりそうなので気温が下がった状態でしばらく放置して諸味の温度がしっかり下がるのを待つ事にしました。

櫂を入れてみると

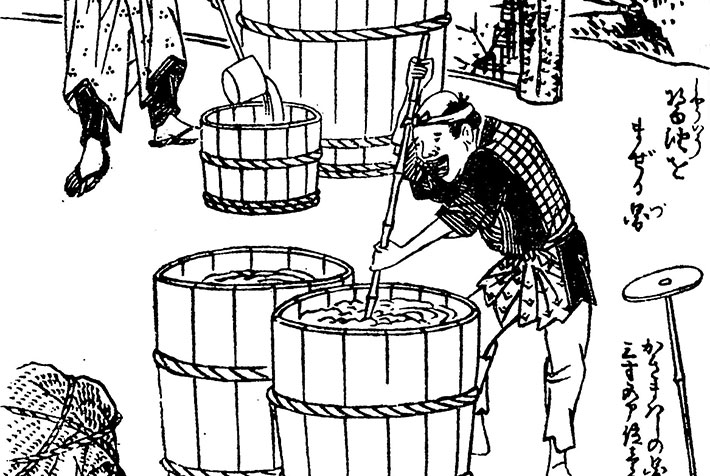

そして、年が明けて1月中旬に差しかかり気温の低い期間をしばらく過ごしたので、櫂を入れてみました。一突きすると写真の泡がジュワ-っと上がってきました。

やはり香りの原因は酵母の増殖でした。続けて櫂を入れていくとピチピチと音をたてていましたが、しばらくすると音もなくなり通常の今時期の諸味を混ぜる感じでした。気温がグッと下がって、酵母の活動も一旦休止した状態なのでしょう。

全体を混ぜて香りをチェックしましたが、酵母の培養液のような香りは感じられませんでした。また、混ぜて翌日の諸味がどうなっているか心配でしたが(発酵初期の諸味は櫂入れ翌日は必ず前日より諸味の膨れや穴、ヒビなどの状況が進行します)櫂入れ直後と変わらず平穏でホッとしました。

これもポジティブに捉えています

ただ、酵母が増殖できるpHまで下がっているという事は間違いないので、通年の物に比べると酵素分解による成分の溶出は悪いだろうと思います。望ましい状況ではありませんが、今となってはこれがどう変化して通常の物とどう違いが出るか楽しみです。

微妙な仕上がりになっても、長い目で見るといい経験が出来ると、ポジティブに考えています。