生醤油とは

生(き)醤油と生(なま)醤油は違うもの

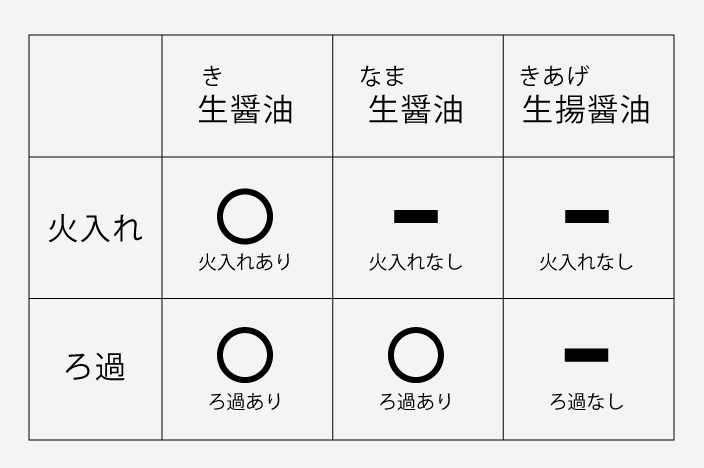

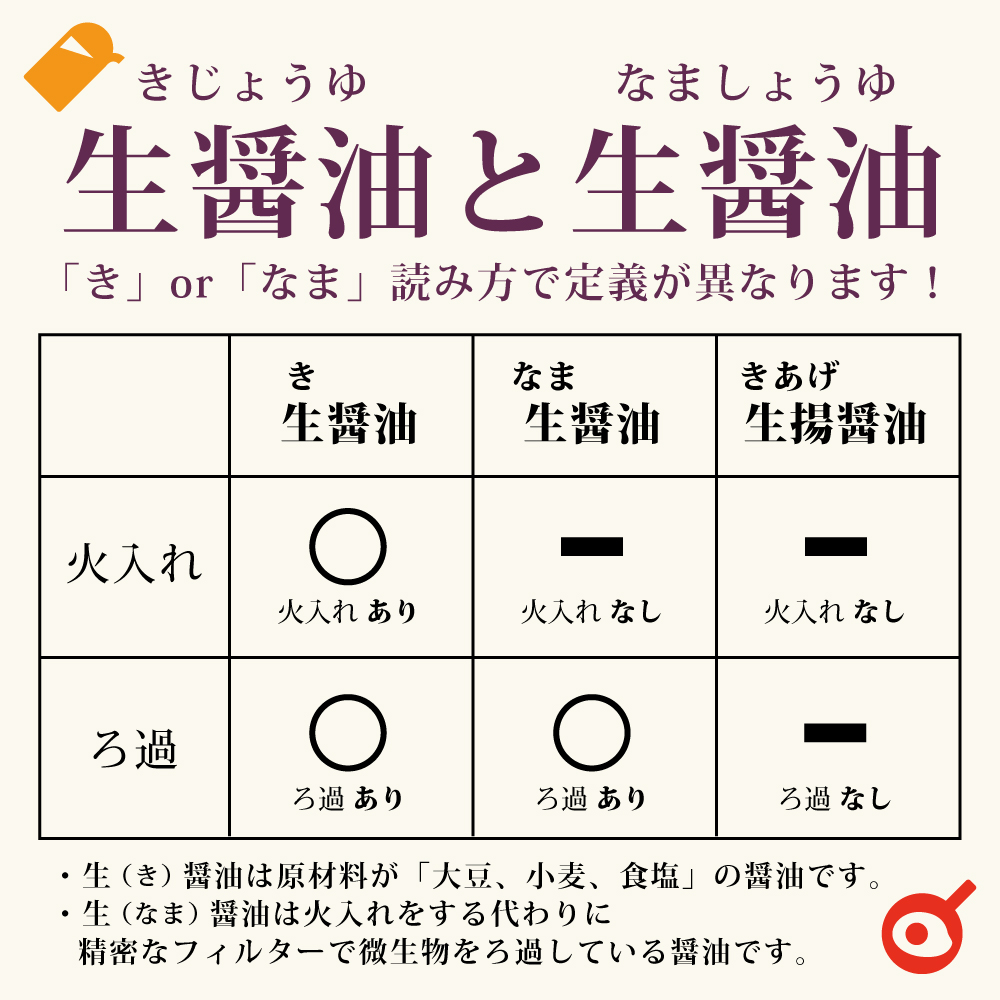

最近、テレビCMでも耳にする機会の多い「生醤油」。ただ、「なま」と読むか「き」と読むかで異なる醤油で、 生醤油(きじょうゆ)、生醤油(なましょうゆ)、生揚醤油(きあげしょうゆ)の3つに分類されます。

生醤油(きじょうゆ)

料理業界用語で、だしや味醂などで味付けした醤油と、味付けをしていない醤油を並べる時、純粋な醤油という意味で「生(き)」を使っています。JAS法では「生醤油(きじょうゆ)」と呼べるのは塩の添加までとされている。いわゆる本醸造タイプの醤油で原材料名に「大豆、小麦、食塩」と表記のある醤油は生醤油(きじょうゆ)と名乗ることができます。

生醤油(なましょうゆ)

諸味を搾った後に、火入れをせずにろ過のみを行った醤油。ただ、酵母菌などの微生物が生きたままだと、常温で流通させることができません。精密なろ過をすることで、火入れしたものと同等の状態にしています。つまり、熱を加えて微生物を殺菌するのではなく、ろ過をすることで微生物を取り除いているわけです。そのままだと香りも味も穏やか。加熱すると、火入れした醤油よりも香りがたってきます。

生揚醤油(きあげしょうゆ)

諸味を搾ったままの醤油。火入れもろ過もしていないので微生物が生きています。そのため、一般的には流通することは少なく、醤油蔵併設の直売所などで販売しているところは限定的です。 ただ、煎餅やドレッシングなどの食品加工メーカーには、この状態で運ばれていくことが多く流通量は多いです。業界的には「生揚げ(きあげ)」と略されて呼ばれていたりもします。

搾りたての醤油はフレッシュで香りは控えめ、ほのかに甘味を感じる方もいるかもしれません。流通と保管は冷蔵が基本。蔵元から送ってもらう場合もクール便でやりとりされることが多く、夏場などは産膜酵母といわれる白カビが発生することもあります。(これは酵母菌の一種で人体に悪影響はありませんが、醤油の風味を劣化させてしまいます)

火入れの目的

醤油は微生物による発酵でつくられています。例えば酵母菌は炭酸ガスとアルコールを生み出すため、密閉容器の中で発酵が続くと圧力が高まりプラスチックキャップを突き破ります。そのため、微生物の活動を失活させることが一つ目の目的になります。

そして、もう一つ。醤油にとって欠かせない香りを引き立てる効果があります。醤油に熱が加わると火香(ひが)とよばれる醤油独特の香りが引き立つのですが、このよい香りを引き立てるのも職人の技です。熱をかけすぎると焦げ臭になってしまうので、何度まであげて、何分キープするのかなど、各蔵元によってオリジナルの仕様があります。

醤油のつくり方

https://s-shoyu.com/knowledge/0501/

醤油のおいしい使い方

https://s-shoyu.com/shoyu-usage-list/

気軽に利き醤油をするならこの6本

きほんの醤油

白醤油、淡口醤油、甘口醤油、濃口醤油、再仕込醤油、溜醤油の6種類の醤油をバランスよく組み合わせたセット。気軽に利き醤油をしながらお好みの醤油を探していただけます。

詳細はこちら