混合タイプの醤油

製法によって3つのタイプに分かれます

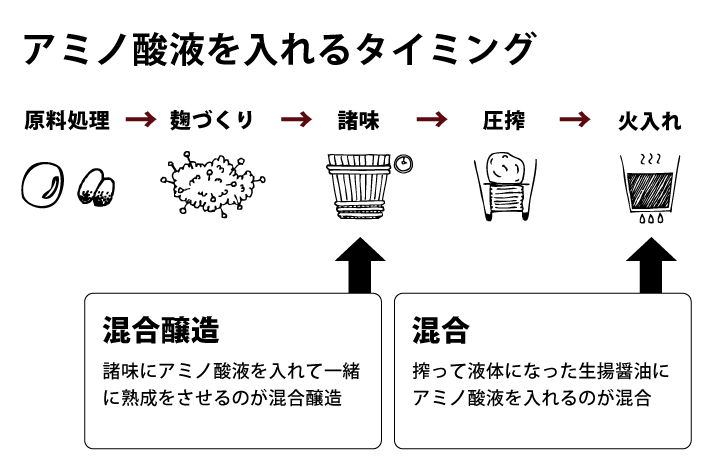

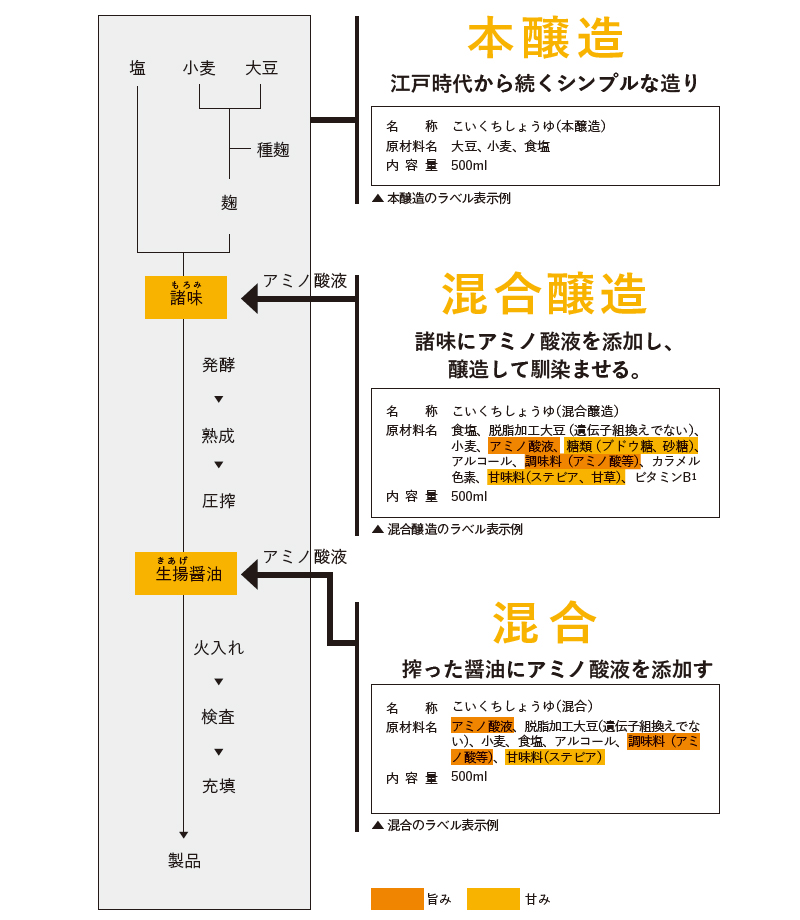

醤油の製法によって、本醸造、混合、混合醸造の3つのタイプに分けられます。このうち、原材料にアミノ酸液が使われるのが混合・混合醸造に分類されて、混合と混合醸造の違いはアミノ酸液を入れるタイミングです。

諸味にアミノ酸液を加えるのが混合醸造

醤油の諸味にアミノ酸液を加えて一緒に熟成させるのが混合醸造です。諸味は醤油を搾る前段階、大豆と小麦に塩水を加えたもので水分の多い味噌のような状態です。一番長く時間を過ごす工程でもあります。

生揚醤油にアミノ酸液を混ぜるのが混合

一方の混合タイプの醤油は、諸味を搾って液体になった状態(生揚醤油)にアミノ酸液を加えたものです。圧搾後に火入れという熱を加える工程があり、そのタイミングでアミノ酸液を加えることが多いです。

JAS法の定義によれば、アミノ酸液の使用量は窒素換算で80%以下とされています。つまり、8割までアミノ酸液を使用することができるので、アミノ酸液と生揚醤油のバランスによって味わいは異なるわけです。

アミノ酸液とは?

アミノ酸液は、大豆や小麦を酸や酵素で加水分解して得られる液体で、食品業界で広く使用されています。特に、甘いタイプの醤油においては原材料の一つとして利用されますが、アミノ酸液自体に甘みは含まれていません。そのため、甘みを出す際には甘味料が併用されることが一般的です。

アミノ酸液はよくないのか?

アミノ酸液の特徴の一つは、うま味成分が豊富に含まれていることです。このため、アミノ酸液を使用した醤油は、調理時に薄めてもその味わいがしっかりと残るため、中華料理やラーメンのチャーシューを煮る際に使い勝手がよいと耳にします。

また、アミノ酸液が自然素材ではないという理由で批判されることもありますが、九州を代表とする甘い醤油に見られるように、甘味料と併用することでバランスの取れた味わいをつくりだすことができ、地域で愛される甘みのある醤油の味を表現するのに適した原材料ということができると思います。

過去には原料コストを抑えるためにアミノ酸液が使用されていた歴史がありますが、現在では大豆、小麦、塩のみで安価に醤油を製造できるようになっています。そのため、コスト削減だけを目的にアミノ酸液を使用する生産者は少なくなっていると感じています。

本醸造・混合・混合醸造よる分類

https://s-shoyu.com/knowledge/0312/