たまり醤油のつくり方/石をのせて仕込む製法

溜醤油に使われる石

溜醤油の仕込みに、石が使われることがあります。味噌を仕込む時に重石を置くのと似た原理です。

一般的な濃口醤油などは、攪拌といってかき混ぜる作業をするため重石は使いません。一方、溜醤油は仕込み水が少ないため、攪拌をしてかき混ぜるのではなく重石を置いて圧力をかけることで液体の対流を促します。

上の写真に大きな柄杓と筒があるのですが、筒の中に柄杓をいれて底に溜まった醤油を石の上からかける「汲みかけ」を行います。

仕込み水が少ない溜醤油

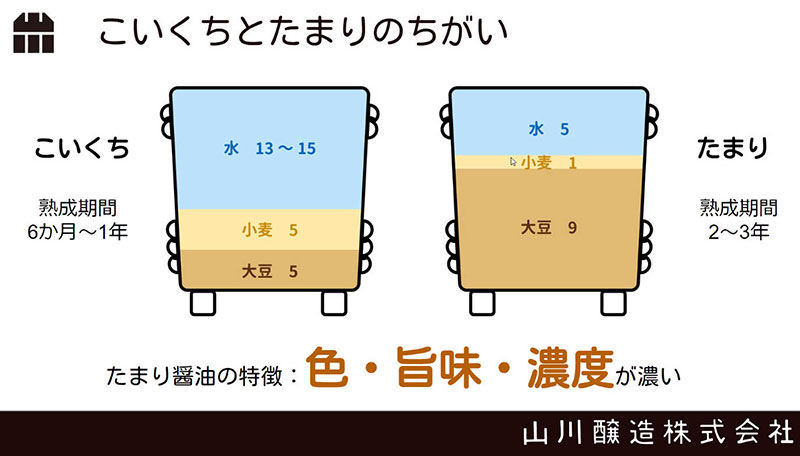

岐阜県の山川醸造さんの資料が分かりやすいです。上図は一般的な濃口醤油と溜醤油の仕込み材料の比率を表しています。

濃口醤油は大豆・小麦を麹にして、その量の130~150%ほどの塩水で仕込みますが、溜醤油は麹の半分(50%)~同量(100%)の塩水で仕込みます。

*50%のものを五分仕込み(ごぶじこみ)、100%のものを十水仕込み(とみずじこみ)などと表現したりします。

えんとつと柄杓

重石を置くのと併せて、上図のような「えんとつ」を差し込みます。その下には穴が空いているので、この「えんとつ」の中に液体が溜まっていく仕組みです。

そして、長い柄杓で「えんとつ」の中に溜まった醤油をすくいあげて、石の上からかける「汲みかけ」作業をするのですが、2年~3年をかけて何度も繰り返すことで溜醤油は出来上がります。

丸又商店(愛知県)

愛知県武豊町の溜醤油の蔵

愛知県武豊町には溜醤油の蔵元が集まっています。木桶の上には石が積まれていて、にじみ出た溜の姿を見ることができます。また、愛知県の味噌といえば八丁味噌も有名ですが、八丁味噌はさらに山のように石を積むこともあります。溜醤油や豆味噌をつくるために、石は欠かせない道具に一つになっています。

中定商店(愛知県)

溜醤油

https://s-shoyu.com/knowledge/030